2025年10月11日下午,汉学院· 中亚学院2025级开学典礼暨全院大会在长安校区启智楼一楼报告厅庄严启幕。校党委委员、学院领导、优秀校友与全院40余名教师、600余名中国学生和来自全球38个国家的274名国际学生齐聚一堂,共同见证这一承载希望与梦想的重要时刻,并由中国学生王婷、康译丹,国际学生渠灵溪、拉玛、尼克联袂主持。

活动伊始,全体师生肃立,高唱中华人民共和国国歌,典礼在激昂的旋律中正式拉开帷幕。随后,来自曼苏尔献唱的《Feeling good》活力四射,张渝与姚英杰合作演绎的《心墙》温情动人,瞬间点燃现场氛围。

校党委委员郑锐华在致辞中,深情回望汉学院46年的发展征程。自1979年招收首批留学生起,学院始终深耕国际中文教育领域;如今回归中外学生一体化培养轨道,更持续领跑行业前沿。他特别指出,随着学院整体迁入长安校区、国际学生入住全新装修公寓,汉学院已迈入高质量发展的崭新阶段。同时,他勉励新生珍惜宝贵时光,以奋斗之姿成为汉语国际推广与国际传播的先行者,在跨文化交流中绽放光彩。

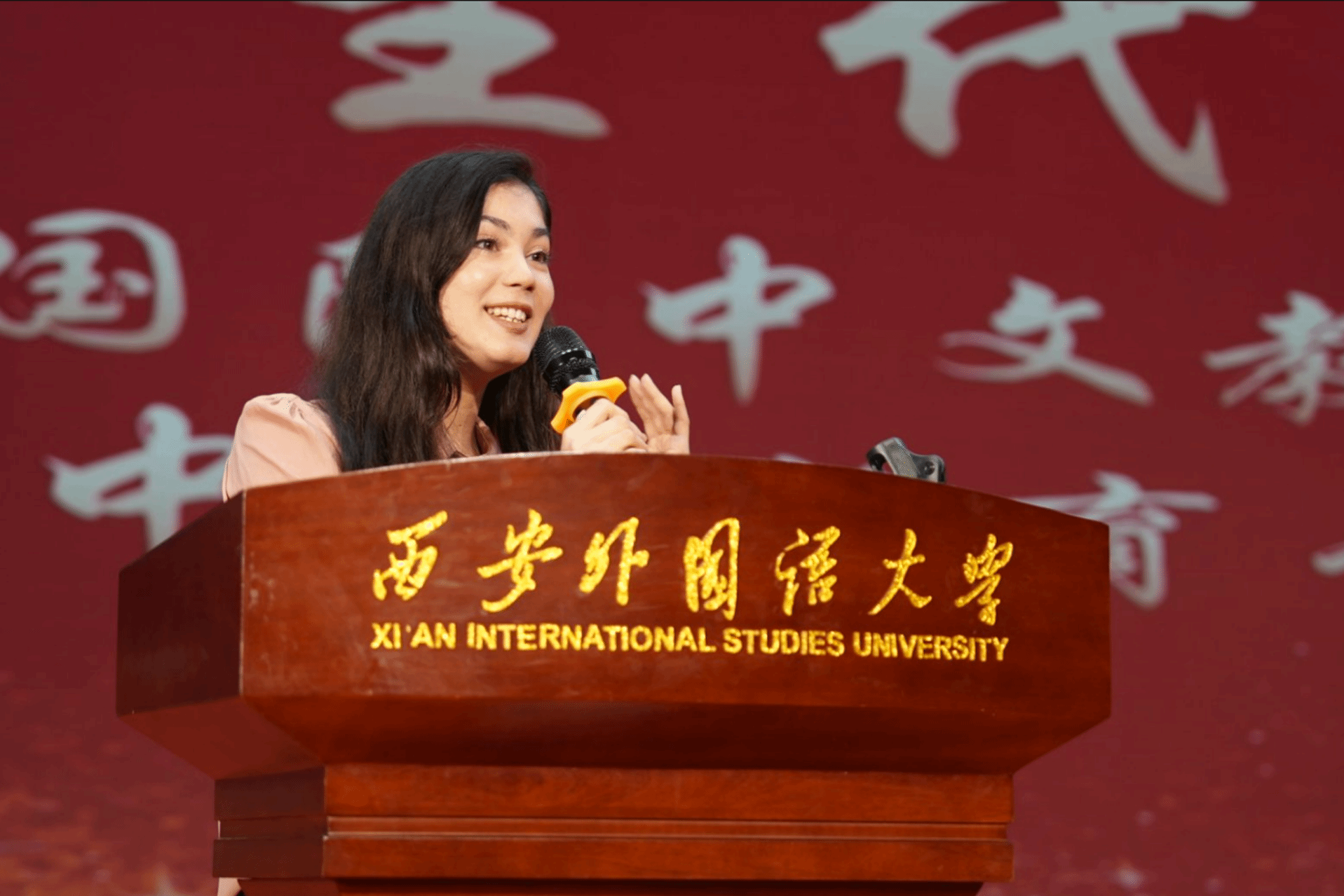

2013级汉国教专业姚程作为优秀校友代表分享了个人经历与感悟。她曾在西外、北大学习,现就职于咸阳市秦都区委宣传部。在校期间,她参与多类中文教学实践活动。这些实践开阔了她的思维与眼界,丰富了她看待问题的角度,为未来的工作打下了文化沟通与思维表达能力的基础。她勉励新生努力提升自己,积极参与学院各类活动,保持开放心态,发挥国际中文教育专业的特性,讲好中国故事,传播中华文化,在广阔的天地中找到更精彩的自己。

教师代表宋欢婕以“校友”与“教师”的双重身份,分享了自己与汉学院的深厚情缘及成长感悟。她寄语新生:“当埋首经典、甘坐‘冷板凳’,以扎实学识筑牢根基;更要勇于实践、积极探索,在个人奋斗与团队协作中,书写属于自己的青春华章。”

汉语国际教育专业大四学生刘昱汐作为老生代表发言,欢迎新生加入汉学院,并分享自己三年来在学院的成长。她提出三点感悟:做学习的掌舵人,主动探索求知;做未来的设计师,明确目标规划;做无限可能的定义者,勇敢尝试创造。还鼓励新生心怀理想、脚踏实地,最后祝愿所有同学学有所成。

塔吉克斯坦籍研究生米娜作为老生代表发言,分享在华6年经历,她建议新生努力学习、积极参与活动,珍惜大学时光,通过专业学习和各项文化交流活动,提升自己的专业素养和综合能力。

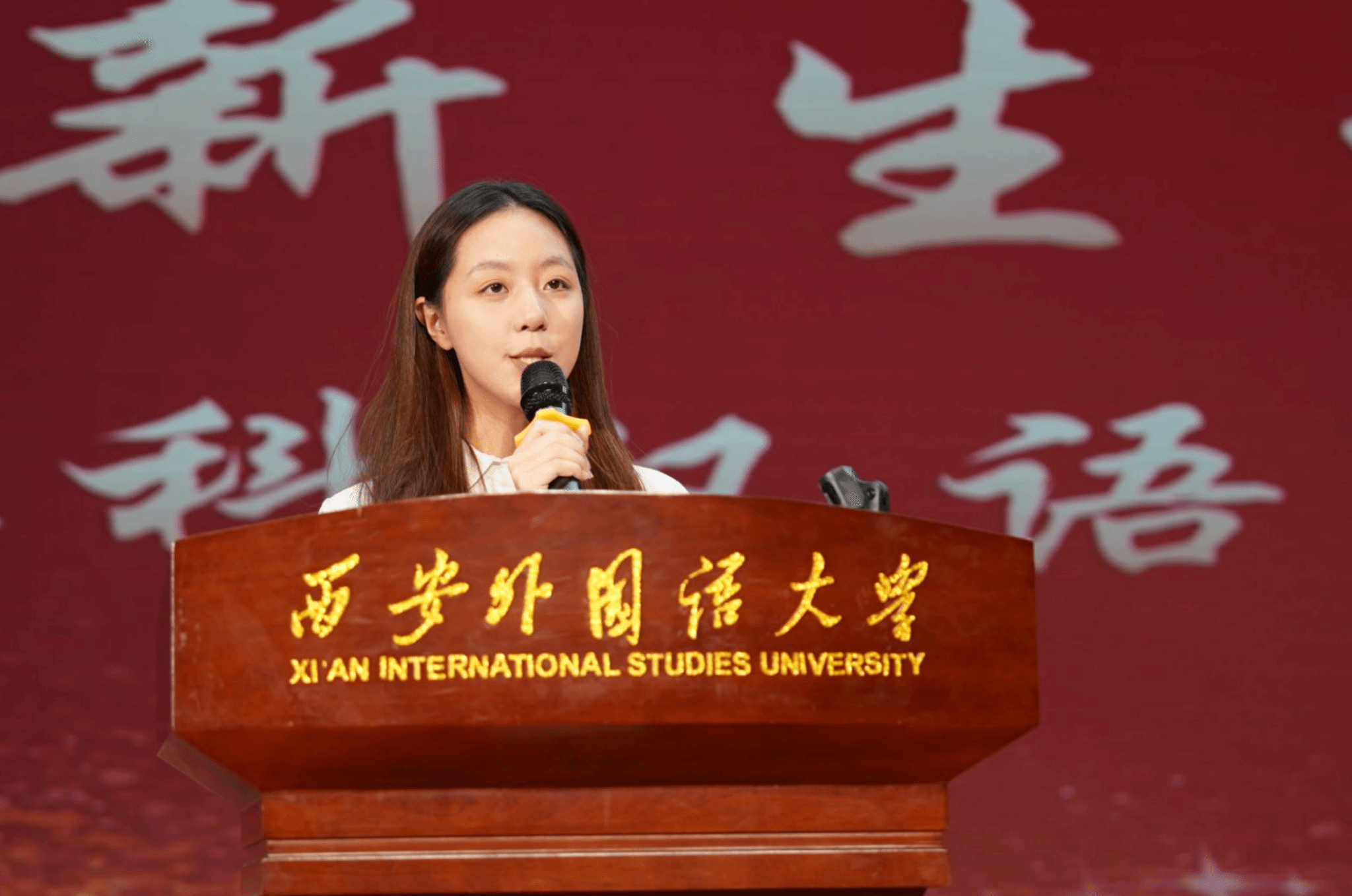

汉语国际教育2502班李想作为本科新生代表发言,她代表全体新生承诺,将尽快适应新环境、保持积极心态、恪守尊师守纪的准则,愿以青春为帆、梦想为桨,为中外文化交流事业贡献力量,最后衷心祝愿大家一切顺利。

国际中文教育专业硕士新生赵赛君表达了作为新生代表的激动与荣幸,称选择西外是双向奔赴,她指出,中文是世界读懂中国的“文化密码”,承诺将扎实学习、理解传统文化,未来讲好中国故事,以西外人担当在国际中文教育领域发光发热。

俄罗斯人民友谊大学交换生谢友哲作为国际新生代表发言,提及其因中国历史文化、发展及中俄紧密关系选择中国区域研究专业。他愿以中文促进中俄贸易合作与交流,鼓励学院留学生在中外交流的过程中注入自己的青春力量。

学院党总支书记吴崔鹏和院长庞晨光为2025级班主任朱龙、王桢两位老师颁发聘书。现场掌声阵阵,这份聘书不仅承载着学院对两位老师专业能力与责任担当的认可,更标志着新学年针对2025级新生的学生管理、学业指导与生活服务工作正式拉开序幕,为新生成长保驾护航。

院长庞晨光致辞并讲授“开学第一课”。首先,他向心系学院发展的校友致以谢意,并热烈欢迎2025级本硕新生和来自全球38个国家的国际新生,以及回归的2022级、2023级、2024级中国同学。他回顾了学院自2016年以来的发展历程以及取得的各项成就。他强调学院“爱生如子、爱院如家、团结感恩、积极乐观、开拓进取、服务国家、胸怀天下”的文化传承,在难得的发展机遇期,学院将着力于国际化建设,推进“3+1”联合培养与外派实习;强化实践创新,打造品牌活动并鼓励学生竞赛;充实师资,优化服务;深化国际学生的文化体验与融入,提升其讲述中国故事的能力。他号召全体师生凝心聚力,以学科建设为突破口,共同开创汉学院新辉煌。

精彩展演

《Aftertaste》丽雅

《夏至未至》王曦玥

《jellyous》蔡雅真

《红尘客栈》刘云嘉

《面朝大海 春暖花开》苏烁

《月亮代表我的心》茉莉

《当你》李昕垚、肖旻希

《perfect》金森成

《我的歌声里》拉玛

典礼结束后,优秀校友石德宇、范瑜婧和姚程为新生做了精彩的分享会,并针对学生提出的各种问题,做了细致、耐心的解答。

整场活动既不失庄重肃穆的仪式感,又洋溢着青春向上的活力,生动展现了汉学院·中亚学院“中外融合”的办学特色与“薪火相传”的文化底蕴。未来,学院将继续坚守育人初心,深耕国际中文教育沃土,致力于培养更多兼具全球视野与人文底蕴的优秀人才,为推动国际中文教育事业发展、促进中外文化交流互鉴贡献新的力量。